Météo-France

Le cyclone GARANCE a frappé La Réunion

07/03/2025Le cyclone Garance a frappé l'île de La Réunion, le vendredi 28 février 2025, avec des rafales de vent dépassant les 200 km/h et des cumuls de pluie dépassant les 400 mm dans l'intérieur de l'île.

Que s'est-il passé ?

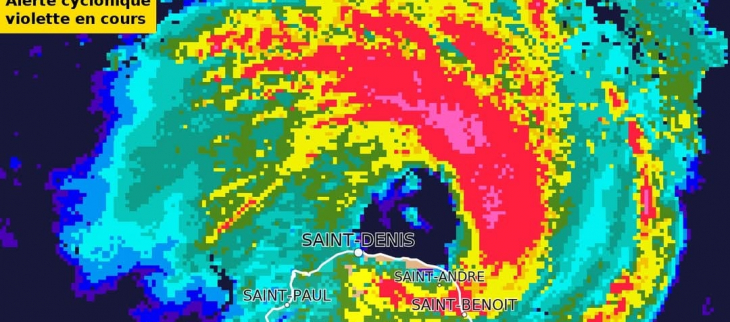

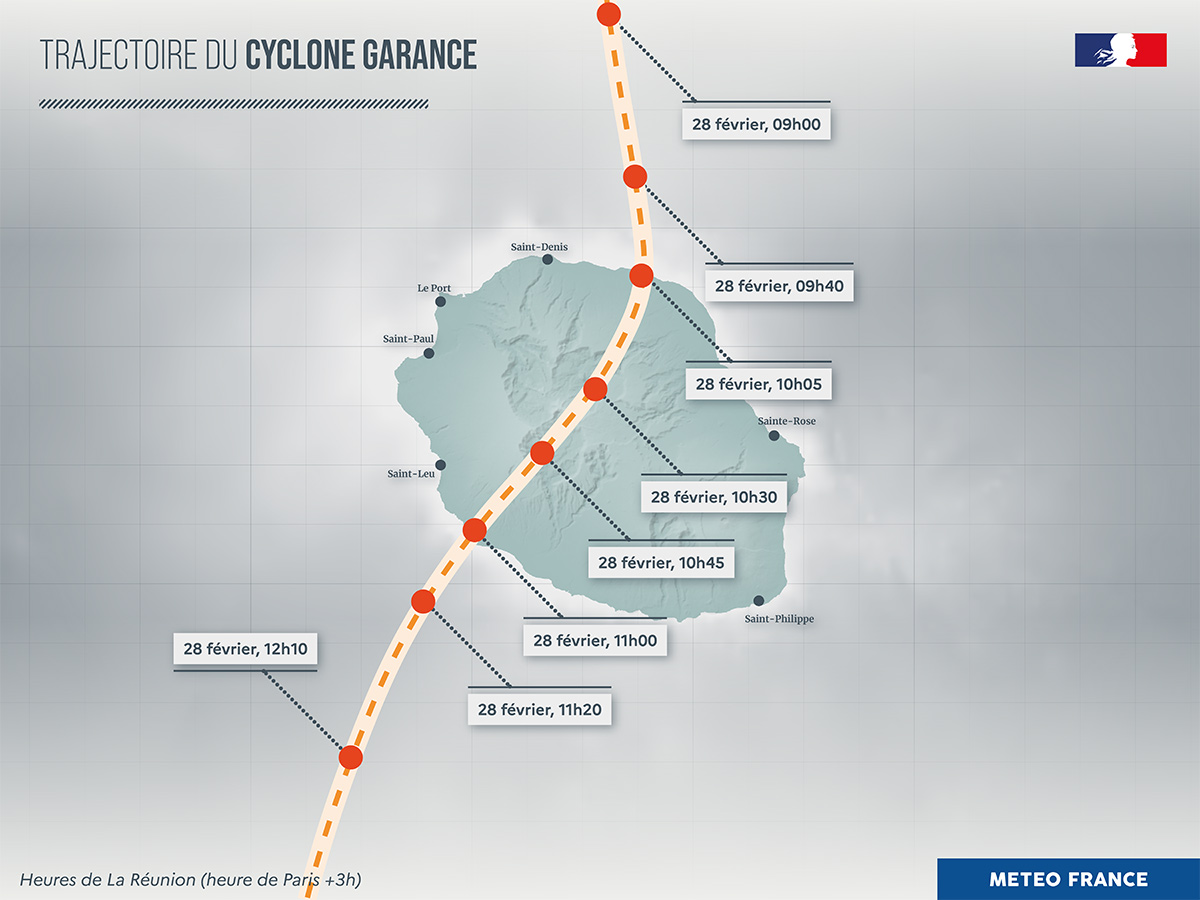

GARANCE aborde l’île par le nord dans la matinée du 28 février. Vers 9h40, la partie sud du mur de l’œil aborde la côte nord. Elle touche directement les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.

Peu après 10h, le centre de l’œil rentre sur la côte au niveau de Sainte-Suzanne. Le mur sud-est, plus actif, balaie les régions littorales de Saint-André. Il affecte directement la partie sud du littoral de Saint-André et une bonne partie des bas de Bras-Panon. Il commence aussi à toucher la partie nord de Saint-Benoît.

Vers 10h30, le centre de l’œil de GARANCE est localisé sur Salazie. Le secteur des plaines est ainsi sous l'influence du mur Sud-Est. Le relief de l'île accentue la tendance à l'affaiblissement rapide déjà en cours avant l’arrivée sur l'île.

GARANCE traverse l’île en incurvant sa trajectoire vers le sud-sud-ouest, et ressort en mer vers la mi-journée au niveau de Saint-Louis, alors déstructuré par son passage sur terre. GARANCE s’affaiblit en forte tempête tropicale en commençant son éloignement de l’île dans l’après-midi.

Dans l’alimentation humide du cyclone par le nord, une bande périphérique pluvio-orageuse très active se forme dans la partie arrière du cyclone et concerne directement les secteurs Nord puis Ouest de l’île, toute l’après-midi du 28 février. Les intensités pluvieuses qu’elle engendre sont exceptionnelles sur ces régions. Elle ne s’évacue qu’en début de soirée avec la poursuite de l’éloignement du système vers le sud.

Analyse des rafales de vent

Les rafales de vent liées à GARANCE ont fait l'objet d'une étude approfondie. Différentes sources d'observations ont été croisées à l'expertise locale des prévisionnistes et climatologues, pour parvenir à l'estimation la plus précise possible des rafales à l'échelle communale.

Observation satellite en amont

À partir de la seconde partie de nuit du 27 au 28 février et lors de son approche finale de La Réunion, GARANCE commence à se déstructurer. En amont de La Réunion, le mur de l’œil de GARANCE est asymétrique avec un demi-cercle Est fort, et un demi-cercle Ouest plus faible.

Un satellite défilant passant au-dessus du cyclone en fin de nuit a permis de confirmer ces observations. Si ces données ne permettent pas de supposer de la vitesse exacte des vents qui ont impacté ensuite les terres quelques heures plus tard, elles montrent néanmoins la localisation des vents maximaux au sein du système. Les rafales les plus fortes, alors estimées atteindre environ 250 à 260 km/h sur mer, sont localisées de façon privilégiée dans le mur sud-est qui a frappé directement l’île. GARANCE est alors en phase d’affaiblissement rapide avant d’arriver sur l’île.

Radar de précipitations

Les données des radars de précipitations permettent d’estimer la vitesse de déplacement des précipitations et d’obtenir une information sur les valeurs de vents les plus forts.

Le principe est le suivant : le radar émet un signal vers le cyclone. En rencontrant un obstacle (gouttes de pluie) sur sa trajectoire, le signal est rétrodiffusé et réceptionné en retour par le radar. Un décalage de phases s’observe entre le signal émis et le signal retour (effet Doppler). Ce décalage, dû au déplacement des gouttes de pluies soumises aux vents, peut être analysé pour reconstituer la composante de vitesse du vent le long de l’axe entre le radar et l’obstacle.

Les données Doppler ont pu être exploitées sur la moitié nord-est de l’île. Les données spatiales enregistrées par les radars permettent de cibler la partie la plus active du mur lors de sa circulation sur l’île. Les images du radar du Colorado permettent de constater que les communes de Saint-Denis à Saint-André ont été directement frappées par les vents les plus forts de GARANCE. Les images du radar de Piton Villers ciblent ensuite les vents les plus forts vers Bras-Panon, Saint-André et Saint-Benoît.

Bien sûr, ces mesures ne sont qu’indicatives, sachant que le radar n’est pas forcément à la hauteur d’un mât de vent de mesure standardisée, et que la mesure Doppler souffre d’imprécisions. Les vitesses données par le radar sont simplement indicatives des zones où les vents les plus forts se sont concentrés, mais elles ne représentent aucune valeur pouvant être comparée ou mise en rapport avec les données de vents aux stations.

Les données radar à l’atterrissage de GARANCE sur La Réunion indiquent que les vents violents de la zone la plus active du mur de l’œil ont frappé de plein fouet les côtes nord et est, de Saint-Denis à Sainte-Rose.

Données aux stations

Les anémomètres, permettant la mesure de la vitesse des vents, sont des instruments ayant des erreurs de 2 à 3 % ; à l’exception de la station de Pierrefonds-aéroport implémentée sur la commune de Saint-Pierre et dont l’incertitude est de 10%.

Pour la mesure du vent, les obstacles et le type de terrain autour de la station ont une influence sur la représentativité de la mesure par rapport à son environnement. La rugosité représente le type de terrain autour de la station et son influence sur le vent effectivement mesuré. La classe environnementale d’un site de mesure du vent rend compte des obstacles impactant directement la mesure à la station. L’impact d’une mauvaise condition environnementale produit des erreurs de représentativité allant de 30 à plus de 50 %. C’est-à-dire qu’au-delà de la station, le vent a pu souffler deux fois plus (ou moins) sur les alentours.

Ainsi, des stations peuvent mesurer des valeurs à leur point d’implantation, sans que ces valeurs ne représentent les conditions rencontrées à l’échelle de l’ensemble d’une commune ; d’autant que les communes de La Réunion présentent une grande diversité (topographie, occupation des sols), s’étendant par exemple du littoral à des altitudes élevées. Par ailleurs, toutes ne disposent pas d’un capteur de vent.

Les observations aux stations témoignent aussi de la difficulté de rendre compte de la diversité des conditions ayant pu être rencontrées, même au sein de la zone des vents les plus forts, du fait du relief particulier de l’île et de la densité du réseau de mesure. Les données disponibles aux stations permettent de constater que le nord, l’est et les hauts du nord-est de l’île ont été les plus impactés par les vents violents.

Simulations numériques à haute résolution

Des simulations de modèles à haute résolution spatiale (ordre de grandeur de quelques centaines de mètres de résolution) ont été utilisées a posteriori pour consolider l’expertise météorologique.

Méso-NH est un modèle atmosphérique de recherche développé conjointement par le CNRM de Météo-France et le Laboratoire d’Aérologie de Toulouse. Il fonctionne comme un modèle météorologique classique. Il prend en entrée toutes les observations dont on dispose, les fait évoluer par le biais des équations physiques de l'atmosphère, pour simuler l'évolution des paramètres atmosphériques par pas de temps de 10 minutes. La particularité de ce modèle est d'avoir une fine résolution spatiale (500 m) lui permettant de traiter des phénomènes atmosphériques de petite échelle et de prendre en compte les effets du relief, d’où des temps de calcul assez longs.

Pour les simulations de l’épisode GARANCE, le modèle a été contraint par les observations réelles du cyclone (position, intensité, rayon de vent max) juste avant d’entrer sur la Réunion. Plusieurs simulations ont été lancées. Une analyse a posteriori a été effectuée, afin de conserver la simulation la plus pertinente au vu des observations terrain (mesures de vent, position et structure du cyclone).

Les résultats sont cohérents avec les observations in situ au passage de GARANCE et confirment que la moitié nord-est de La Réunion a été touchée par les vents les plus forts. Les simulations permettent d’affiner les données spatiales entre les points de mesure et mettent également en évidence les effets du relief : les vents instantanés ont été particulièrement violents sur les crêtes exposées et dans le couloir des hautes plaines, canalisés entre les deux principaux massifs de l’île.

Expertise finale des vents

La station météorologique de Gillot-aéroport est située dans des conditions idéales et la mesure (213 km/h) est représentative d’un large secteur environnant comprenant les communes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et l’est de Saint-Denis. Les vents du mur sud de l’œil sont canalisés par le relief qui fait obstacle au cyclone. Ainsi, les premières hauteurs de l’est de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne ont été concernées par de fortes valeurs de vent instantané d’un même ordre de grandeur ou supérieures à ce qui a pu être observé à Gillot-aéroport. De plus, des effets très locaux d’accélération des vents ont pu se produire au gré des aménagements urbains. L’ouest de Saint-Denis s’est trouvé en périphérie des vents les plus forts. On remarque d’ailleurs un dégradé de dégâts entre le centre-ville et Sainte-Clotilde.

- Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît :

Sur la région nord de Saint-Benoît, les vents instantanés sont estimés proches des valeurs maximales associées au cyclone, soit 220-230 km/h. Ces vents instantanés ont au moins concerné les régions basses (littorales notamment) des communes de Saint-André, Bras-Panon, ainsi que la partie nord de Saint-Benoît (incluant le centre-ville).

La station de mesure du vent de Bellevue Bras-Panon, à 8 km de la côte, se situe à l'extérieur de cette zone des vents les plus violents. Par ailleurs elle est également dans un environnement de mesure qui ne permet pas de rendre compte des vents les plus forts ayant touché la commune. La station de Saint-Benoît est située à 3 km du centre-ville et se situe aussi, mais dans une moindre mesure, à l’écart de la zone des vents les plus forts. Elle aussi, est dans un environnement de mesure non représentatif de l’ensemble de la commune.

- Sainte-Rose, Saint-Philippe :

Au-delà des effets directs du mur de l’œil, la configuration géographique particulière de certains secteurs de l’île les a exposés à des effets locaux d’accélération du vent. Sur le flanc Est du volcan (commune de Sainte-Rose), les vents forts de nord à nord-est ont donné localement, par effet Venturi (effet d’augmentation de la vitesse du vent), des vents instantanés supérieurs à 215 km/h. Cet effet local a été capturé par la station de Gros Piton Sainte-Rose. Il est possible que dans le secteur du Tremblet (Saint-Philippe) des effets locaux similaires aient pu être observés, mais aucune donnée observée sur place ne supporte cette hypothèse.

- Salazie :

Salazie a connu de fortes rafales de vent descendant du plateau de Bélouve au passage du mur sud de l’oeil. Les effets locaux d’accélération du vent dans l’environnement particulièrement escarpé du cirque ont provoqué ponctuellement des vents instantanés estimés dépasser les 215km/h. Cependant l’absence de mesures locales rend malaisée l’estimation exacte de la valeur des rafales ayant pu concerner le cirque.

- Plaine-des-Palmistes, Plaine-des-Cafres :

Même si le mur de l’oeil est affaibli à ce stade, les vents sont canalisés par le couloir que constituent les plaines entre les deux principaux massifs de l’île (Piton des Neiges et Piton de la Fournaise). Les vents ont donc pu dépasser localement les 215 km/h à la Plaine-des-Palmistes, mais aussi à la Plaine des Cafres (commune du Tampon). La station de Plaine-des-Palmistes est implantée dans des conditions environnementales perturbant significativement la mesure et elle ne représente pas l’ensemble des effets locaux sur la commune. Celle de la Plaine des Cafres est dans des conditions de mesure idéales. Cependant, des données sont absentes au paroxysme de l’épisode.

- Saint-Joseph, Saint-Philippe :

De forts vents instantanés ont été canalisés par le relief, et ont atteint les hauts de Saint-Joseph et Saint-Philippe. Sur les crêtes exposées, les valeurs ont localement dépassé 215 km/h. Ce sont des zones non habitées.

- Autres communes :

On estime que les vents instantanés ont pu atteindre au plus : 160 km/h à Petite-île, l’Entre-Deux et Saint-Pierre ; 140 km/h à Cilaos, la Possession et Saint-Louis ; 130 km/h aux Avirons, l’Étang-Salé et le Port ; 120 km/h à Saint-Leu, Saint-Paul et Les Trois-Bassins.

Des pluies intenses dépassant les 500 mm

Les cumuls totaux de précipitations ont dépassé les 500 mm dans l'intérieur de l’île, et dépassé localement 200 mm sur le littoral nord de l’île.

Quelques valeurs relevées en 12 heures :

-

537 mm à Commerson (altitude 2 310 m) ;

-

490 mm à Aurère (alt. 940 m) ;

-

403 mm à Salazie (alt. 480m) ;

-

587 mm à Plaine des Chicots (alt. 1830m) ;

-

409 mm à Cilaos (alt. 1 197 m) ;

-

296 mm* à Grande-Chaloupe (alt. 7m) ;

-

262 mm à Colimaçons (alt. 798m).

Les cumuls ont été très intenses sur le Nord, l'Ouest et les Hauts, engendrant des crues. Des valeurs inédites ont été enregistrées sur des pas de temps courts.

Quelques valeurs relevées en 1 heure :

-

141 mm* à La Possession (alt. 9m) ;

-

190 mm* à Commerson (alt. 2310m) ;

-

114 mm* à Petite-France (alt. 1200m) ;

-

146 mm* au Colorado (alt. 702m) ;

-

161 mm au Brûlé-Val-Fleuri (alt. 1069m) ;

-

100 mm* au Chaudron (alt. 38m).

* valeur inédite à la station sur le pas de temps considéré

Une mer dangereuse

Les niveaux d'eau ont connu une élévation estimée entre 20 et 40 cm en raison de la baisse de pression au passage de Garance (surcote), à laquelle se sont ajoutées les vagues formées par les vents.

À Sainte-Marie, on a mesuré des hauteurs moyennes de vagues de 6 m, la hauteur maximale atteignant 10 m.

Ces conditions ont engendré des submersions marines et ont été défavorables à l'évacuation des précipitations via les cours d'eau vers la mer.

Comment s’est formé Garance ?

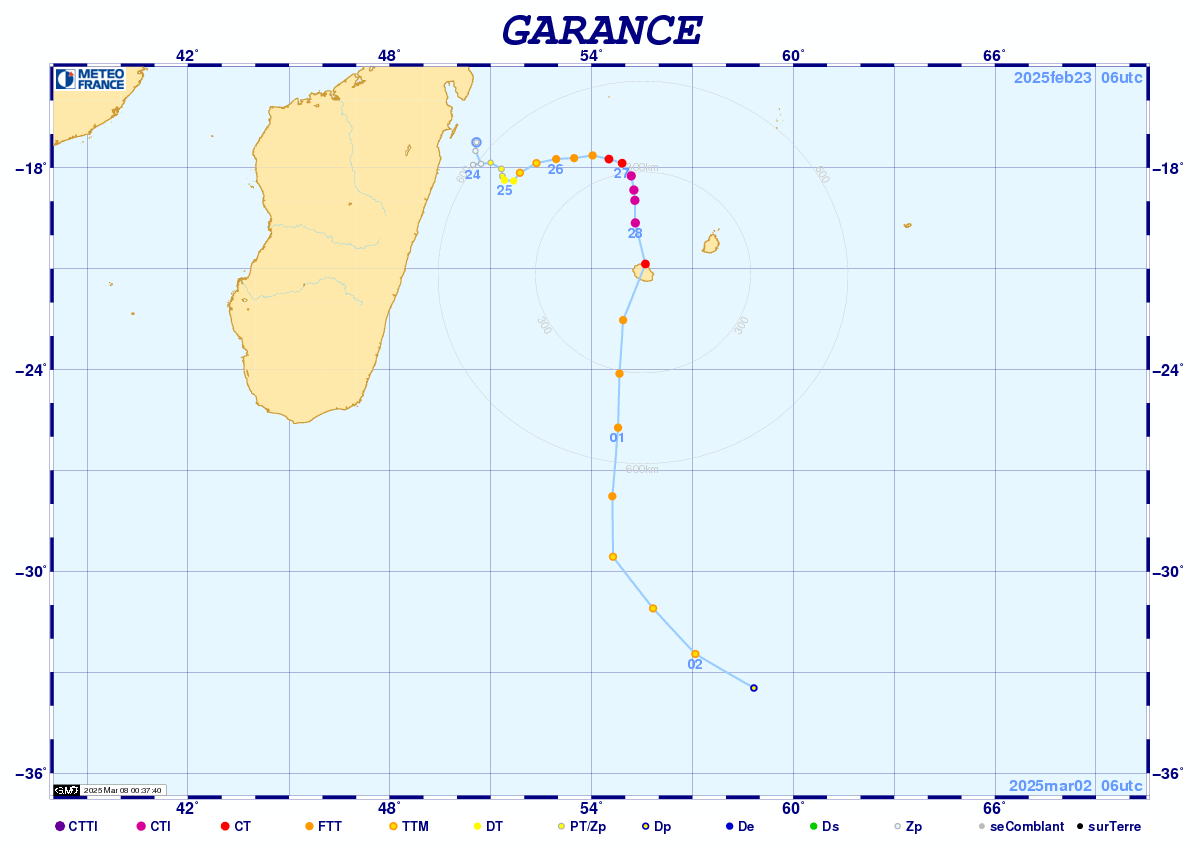

Le 23 février, une zone de basses pressions se forme à proximité des côtes est de Madagascar, à moins de 100 km de l’île Sainte-Marie. 48h plus tard, profitant de températures de surface de la mer chaudes (2 °C au-dessus de la normale), cette zone de basses pressions s’organise en tempête tropicale, qui sera baptisée Garance en journée du 25 février. Elle a alors entamé un lent déplacement en direction générale de l’Est.

Dans un environnement qui devient de plus en plus favorable à son développement tant sur le plan atmosphérique qu'océanique, l’intensification du système devient rapide les 26 et 27 février où Garance devient respectivement cyclone tropical puis cyclone tropical intense. Parvenue alors à moins de 300 km au nord de La Réunion, Garance incurve sa trajectoire vers le sud et se dirige alors directement mais lentement vers La Réunion.

En soirée du 27 février, GARANCE atteint un pic d’intensité. GARANCE est alors un cyclone très puissant mais très compact.

À partir de la seconde partie de nuit du 27 au 28 février et lors de l’approche finale de La Réunion, GARANCE commence à se déstructurer alors que le cisaillement est en hausse rapide. L’affaiblissement du cyclone est heureusement bien en cours lorsque le cœur du cyclone, qui n’est plus intense, aborde la côte nord de l’île dans la matinée du 28 février après avoir accéléré son déplacement en direction de l’île.

Avait-il été bien anticipé ?

Dès le 23 février, alors que le système n'était pas encore formé, la zone suspecte a fait l'objet d'une couverture particulière car susceptible de concerner les terres habitées. Un suivi avec prévision de trajectoire a été mis en place par le CMRS-Cyclone peu de temps après, en parallèle du suivi d'un autre système évoluant lui, dans le canal du Mozambique.

Les trajectoires prévues et le cône d'incertitude associé ont permis d'identifier très tôt une menace pour La Réunion, ce qui a conduit la Préfecture de La Réunion à placer le département en pré-alerte cyclonique dès le lundi 24 février.

Avec une réactualisation des prévisions toutes les 6h, un suivi fin du système a été réalisé jusqu'à son impact sur La Réunion. Ces réactualisations ont permis d'ajuster l’intensité, la chronologie et la trajectoire tout au long de la phase d'approche. En lien avec les prévisions qui confirmaient la menace, le Préfet de La Réunion a enclenché successivement l'alerte Orange cyclonique le mercredi 26 février à 14h et l'alerte Rouge cyclonique le jeudi 26 février à 19h.

Au petit matin du vendredi 28 février, GARANCE est entré dans une phase d'affaiblissement rapide lors de l'approche finale de La Réunion. Néanmoins, le suivi fin réalisé a permis d'enclencher à bon escient l'alerte violette avec une anticipation suffisante pour permettre la mise en sécurité des secours et forces de l'ordre avant l'arrivée des rafales supérieures à 200 km/h.

Tout au long de la montée en puissance de l'épisode, la communication médiatique et sur les réseaux sociaux a été soutenue pour permettre une information continue de la population sur cet épisode marquant.

GARANCE est-il un cyclone exceptionnel ?

GARANCE a abordé La Réunion au stade de cyclone tropical, à la limite du cyclone tropical intense.

En termes d'intensité, GARANCE est comparable à FIRINGA, également cyclone tropical au moment de l'impact mais FIRINGA a surtout marqué le sud de l'île (216 km/h à St Pierre).

Le cyclone en lui-même n'est pas exceptionnel : on observe en moyenne dans l'océan Indien 5 systèmes de ce type par saison.

En revanche, une large partie Nord et Est de l’île n'avait pas connu de vents aussi dévastateurs depuis plus de 50 ans. Les valeurs de vent mesurées aux stations sont pour la plupart du niveau de celles qui avaient été observées lors de cyclones historiques et certaines n'avaient jamais été enregistrées depuis l'ouverture de la station d'observation.

De la même manière, les précipitations observées lors du passage du cyclone, en particulier sur les Hauts, le Nord et l’Ouest de l’île sont souvent inédites en termes d'intensité (cumuls sur une durée inférieure à 6h).

En lien avec la circulation rapide de GARANCE sur l'île, les cumuls de précipitations sur des durées plus longues (plus de 24h) restent inférieurs à ce qui a pu être observé sur d'autres systèmes.

Le changement climatique a-t-il joué un rôle dans sa trajectoire ou son intensité ?

L'attribution au changement climatique, comme tout événement extrême pris individuellement, ne semble pas avéré au premier abord.

GARANCE est le septième impact direct du mur de l’œil d'un cyclone tropical sur La Réunion sur les 40 dernières années après CLOTILDA en 1987, FIRINGA en 1989, COLINA en 1993, HOLLANDA en 1994, FAKIR en 2018 et BELAL en 2024.

Cependant, sur le nord et l'ouest de La Réunion, au passage de GARANCE, les cumuls de pluie sur des pas de temps courts (de quelques minutes à 6 heures) ont été exceptionnels. Les projections climatiques compilées dans le 6e rapport du GIEC suggèrent une tendance à l'intensification des pluies cycloniques. Les intensités inédites de pluie mesurées pendant GARANCE nécessiteront donc d'être analysées finement pour répondre avec rigueur aux questionnements en regard du changement climatique.